zurück

Startseite

Seitenübersicht

zurück

Startseite

Seitenübersicht

Im Osten Südafrikas entsteht der grösste, landübergreifende Tierpark der Welt - ein erster Augeschein

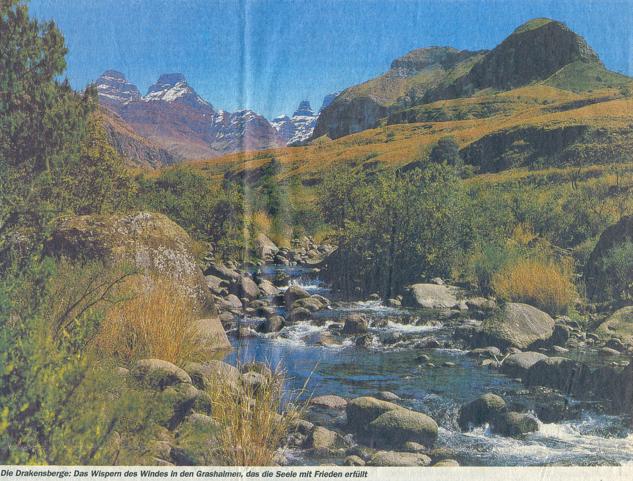

Ein schritt zurück ins - eingezäunte - ParadiesVON VIKTOR NIEDERMAYERDie ganze Nacht haben. die Scheinwerfer die Wasserstelle in weisses Licht getaucht. Jetzt sind sie verloscht, und im fahlen Morgengrauen sieht man die Elefanten den Abhang herunterwandern, erst gemächlich, dann immer schneller, schliesslich laufen sie, als wollte jeder der erste an der Tranke sein. Eine Staubwolke. Trompetenstösse. Ein junger Bulle versucht sich dazwischen zu drangen. Unruhe, Warnlaute. Dann stehen die Tiere wieder friedlich im Halbrund und halten ihre Rüssel ins Quellwasser, das Tag und Nacht frisch in den Teich gepumpt wird. Als ob die Teiche mit Hinweisschildern beschriftet waren: “Nicht betreten”, bleiben sie brav vor dem Wasser stehen, schlendern zum nächsten Becken fürs Schlammbad und trocknen sich, ein Becken weiter, im Staubbad ab. Alles, sehr bequem, beim Teeschlürfen und Ei-Auslöffeln von der Lodge aus zu besichtigen. Der Addo Elephant Park garantiert Elefanten total, von der Zeugung über die Geburt bis zum Erwachsenwerden. Nur schwer vorstellbar, dass das Leben dieser Kolosse von Käfern abhangt. Um sie zu schonen, fährt Ranger Gus mit seinem Jeep in weiten Bögen um den. Elefanten-Dung. Denn darunter schuften die Mistkäfer, rollen aus dem Dung eine Kugel, so gross wie ein Tennisball, transportieren sie - der eine zieht, der andere schiebt - in acht Stunden achtzig Meter weit, bis sie einen Ort gefunden haben, der ihnen fürs Eierlegen geeignet scheint. Dann vergraben sie die Kugel mit den Eiern und dem im Dung enthaltenen Baumsamen im Boden, und in wenigen Jahren wächst hier. ein neuer Baum heran und sorgt für neue Elefantennahrung. Nachts fährt uns Gus mit dem Jeep langsam an eine Elefantenherde heran. Die Tiere fressen ruhig weiter, beobachten uns nicht, auch wenn wir laut reden und die Kameras surren. Die Kleinen bleiben in der Nähe der Mütter, am liebsten unter ihren Bäuchen, werden gehätschelt und verwöhnt, bis sie mit drei Jahren aus der Obhut der Mütter und Tanten entlassen werden. Fortan warten Löwen und Hyanen darauf, dass sie einen Fehler machen, trödeln, Anschluss an eine fremde Herde suchen, dort abgewiesen werden. Auch wenn ihnen die eigenen Verwandten zu Hilfe eilen: bereits verletzte Tiere werden zurückgelassen, die Herde zieht weiter. Gus gibt sich Mühe, die Elefanten nicht zu blenden, denn Elefanten haben empfindliche Augen. Ein Bulle steht ganz nah, schnüffelt mit dem Rüssel der Strasse entlang, Staub fliegt auf. Er findet, sagt Gus, heraus, welche Tiere seiner Herde hier durchgezogen sind, wie lange das her ist, in welche Richtung sie gingen. Wildlife-Manager Gus stellt den Motor ab. Der Bulle steht jetzt drei Meter vor uns. Kommt noch naher. Ein Blitzlichtgewitter geht auf ihn nieder. Zum Greifen nah bleibt er vor uns stehen. Doch niemand hat Angst, dass er den Wagen umwirft, den nächsten beim Kragen packt und durch die Luft schleudert. Langsam wendet er sich ab und fängt wieder an zu fressen. Ich habe Mitleid mit dem Tier. Auf der Heimfahrt in der kalten Sternennacht erinnere ich mich an einen Fussmarsch im Okawango. Plötzlich stand, zwischen Bäumen und Büschen, eine Herde Elefanten. Die Tiere hatten uns längst gesehen. Totenstille. Man glaubte unsere Herzen schlagen zu hören. Ehrfurcht, Schauder. Und unser Ranger, der inzwischen tödlich verunglückte Willy Zingg, sagte: “Wir sind die letzte Generation, die das noch erleben darf.”  Einst konnten die Tiere im südlichen Afrika ungehindert von einer Küste zur andern wandern. Sie folgten dem Regen, der das neue Grün brachte; und suchten in der Trockenzeit die letzten, kostbaren Wasserstellen auf. Damals wurden die Elefanten noch nicht des Elfenbeins wegen gejagt. Damals bewohnten die schmächtigen Buschmänner das Land, die in kleinen Gruppen dem Zug der Antilopen folgten. Als die ersten Weissen am Kap auftauchten, ging das Paradies zu Ende. Oder, um es mit den Worten des Dichters zu sagen: “Wo einst der Klang der Ewigkeit war, das verhaltene Sirren von Insekten, das Wispern des Windes in den Grashalmen, das die Seele mit Frieden erfüllte, fand jetzt eine Tragödie statt.” Die Weissen rodeten die Wälder, bauten Zäune für die Viehweiden, drängten die Buschmänner immer weiter nach Norden, in die Kalahari, in die Drakensberge und ins Okawango Delta. Erbarmungslos jagten die Neuankömmlinge die Tiere. Um 1850 waren im nahen Städtchen Grahamstown 750 Elfenbeinhändler registriert, die Dunkelziffer betrug wohl das Zehnfache. Jährlich wurden 50000 Häute auf die Bahn verladen. The Big Five, Löwe, Leopard, Nashorn, Büffel und Elefant, waren beinah ausgerottet. Jetzt sind die Grosswildjäger und Exterminatoren zu Wildlife-Managern geworden, die das Paradies neu erschaffen. Sie sitzen vor ihren Computern und kombinieren Ökologie mit Ökonomie, die Anzahl der Tiere mit der Grösse des Gebiets. Sie umrunden das Paradies mit Zäunen, stutzen den Nashörnern regelmässig die Hörner, um keine Wilderer anzulocken. Und um die Tiere jederzeit orten zu können, wie die Kühe auf der Alp anhand ihrer Glocken, sind sie mit Sendern versehen. Diese schöne, neue Welt gefällt nicht allen. Für die “Bunnyhuggers”, die Teddybär-Knautscher auf ihren Sofas, wie die Ranger die hoffnungslos lebensfremden Idealisten schimpfen, sind die südafrikanischen Parks Freiluftzoos, komfortable Gefängnisse, wo die Tiere domestiziert, gehegt, gehätschelt, geimpft und beschützt werden, statt dass man sie sich selbst überlässt. Tag und Nacht folgen ihnen Jeeps. Bald haben sie sie neben sich, bald vor sich und bald hinter sich. Wie Showstars stehen sie Nacht für Nacht im grellen Scheinwerferlicht, werden bei der Tränke von Megastrahlern beschienen wie im Stadion. Noch scheinen sie den Dauerstress unberührt über sich ergehen zu lassen. Doch, wie lange noch? Wird es bald Wildlife-Psychiater geben, wie es heute schon Hundepsychiater gibt? Über den Highway und eine Eisenbahnlinie, und schon sind wir im nächsten Reservat, dem Shamwari Park. Er liegt an der Garden Route und ist mit einem Edwardian Mansion bestückt, das höchsten Ansprüchen genügt. Ranger John verspricht uns Löwen, und da sind sie auch schon, eine ganze Familie, unter einem Baum. Die Tiere gähnen, strecken sich, schauen uns gelangweilt an. “So sind sie am gefährlichsten”, sagt John. Viel gefährlicher als damals der Löwe, dem er allein im Busch gegenüberstand, der ihn fürchterlich anbrüllte, mit dem Schwanz schlug und offensichtlich drauf und dran war, ihn anzufallen. Doch je wilder der Löwe tut, um so mehr lässt er Dampf ab. Selbst ein Fauchen nehmen viele Besucher nicht ernst, glauben sich im Disneyland. Ohne auf Johns Warnrufe zu achten, ging eine Frau unbeirrt auf einen Löwen zu. John stürzte ihr nach, riss sie herum. Da fuhr sie ihn voller Zorn an: “Lassen Sie mich sofort los. Ich weiss selbst, wie man mit Katzen umgehen muss. Schliesslich züchte ich seit zwanzig Jahren Siamesen.” Langsam fährt unser Jeep wieder an. Ein Ruck. Der Wagen bleibt stehen. John blickt in den Rückspiegel: “Ein Löwe hat sich ins rollende Rad verbissen.” Passiert immer wieder. Sobald sich die Räder anfangen zu bewegen, wird ihr Jagdinstinkt geweckt. John schlägt auf die Autotür, um die Tiere zu verjagen. Doch die denken nicht daran. Schliesslich sind sie hier grossgeworden, und Autos sind mit überaus angenehmen Erinnerungen verbunden: Sie bringen jungen Tieren Affen als Futter. Wie ein Autobus-Chauffeur bei Kaffeefahrten überbrückt auch ein geübter Ranger langweilige Strecken mit Witzen. John erzahlt: “Ein Amerikaner geht in Durban vors Hotel und fragt einen Schwarzen: Ist das der Indische Ozean? Nein, Sir, das ist der Weisse Ozean. Der Indische Ozean ist zwei Blocks weiter oben.” Oder: “Die Buren behaupten, Zebras hätten ein weisses Fell mit schwarzen Streifen, die Bantus behaupten das Gegenteil.” Der Shamwari Park hat sich auf Nashörner spezialisiert und 1993 auf einer Auktion fünf schwarze Nashörner gekauft. John ortet die Familie mit dem Peilgerät. Sie weidet im hohen Gras ziemlich schnell dahin, die Jungen voraus, damit sie die Mutter im Auge behalten kann. Wir begleiten sie mit dem dahinrollenden Jeep, sie beachten uns nicht, wirken ungefährlich und friedlich. Und wieder an den Okawango gedacht, als eine Nashornherde, von einem Flugzeug aufgeschreckt, nicht weit von uns entfernt, mit donnernden Hufen davonstürmte, und es war, als hätten wir das letzte Geheimnis Afrikas gelüftet. Impala- und Büffelsteaks Fünfundvierzig Millionen Jahre haben die Nashörner ungefährdet überstanden. Jetzt wurden ihnen die letzten zwanzig Jahre beinah zum Verhängnis. In der Lodge, über dem Feuerplatz, hängt eines der begehrten Hörner. Ein Kunstwerk ist's, wie es sich verjüngt, die perfekte Rundung und Biegung. Angenehm liegt es in der Hand. Dafür zahlen manche Menschen jeden Preis, zermahlen es zum Aphrodisiakum. oder verarbeiten es zum Dolchgriff, ohne den ein pubertierendes Araber-Scheich-Söhnchen nicht zum Mann werden kann.  Das Paradies im südlichen Afrika macht Fortschritte: Das grösste, zusammenhängende Tierreservat der Erde soll hier entstehen - Freedom-Park sein Name. Es wird bis hinauf nach Moçambique, Botswana, Simbabwe und Tansania reichen, mit Savannen und Buschland, mit Steppen und Wüsten. Laufend werden Farmen aufgekauft, deren Besitzer, entmutigt durch die Trockenheit der letzten Jahre, die Viehzucht aufgeben. Das Paradies im südlichen Afrika macht Fortschritte: Das grösste, zusammenhängende Tierreservat der Erde soll hier entstehen - Freedom-Park sein Name. Es wird bis hinauf nach Moçambique, Botswana, Simbabwe und Tansania reichen, mit Savannen und Buschland, mit Steppen und Wüsten. Laufend werden Farmen aufgekauft, deren Besitzer, entmutigt durch die Trockenheit der letzten Jahre, die Viehzucht aufgeben.

Fortschritte gibt's aber auch für die Menschen. Einst wurden sie von den Apartheid-Regimes aus den Parks gewiesen und in ihre Homelands verbannt. Jetzt durften sie wieder zurückkehren zu ihren alten Heimstätten und geniessen die gleichen Rechte wie die Tiere. Die Bantufrauen putzen im Restaurant und in den Gästeunterkünften, ihre Männer legen abends am Lagerfeuer der Lodge Burenwürste, Impala- und Büffelsteaks auf den Rost. Der Rotwein ist eisgekühlt, wie ihn die Amerikaner lieben. Um ihr Eigentums- und Verantwortungsgefühl zu stärken, beteiligt man sie am Parkumsatz; ihre Kinder werden auf Pirschfahrten mitgenommen, damit die Liebe zur Natur in ihren Herzen zu keimen beginnt. Und vor den Lodges dürfen sie mit dem Verkauf ihrer Handarbeiten ein Zubrot verdienen. Zulu Knigge Nicht nur in Sachen Tierpsychologie lernen die Weissen dazu. Auch den Knigge ihrer schwarzen Mitbürger versuchen sie jetzt besser zu verstehen, um Missverständnisse im Paradies zu vermeiden. Jetzt argem sie sich nicht mehr darüber, dass der Schwarze nicht dankt, wenn er ein Trinkgeld bekommt. Denn jetzt wissen sie: Freude und Gefühle zu zeigen gilt bei den Zulus ais unhöflich. Keineswegs auch will ein Zulu betteln, wenn er die Hände offen vor sich hinhält: Vielmehr zeigt er, dass er keine Waffe zu verbergen hat. Nicht Unhöflichkeit ist's, wenn der schwarze Boy grusslos vor der Tür steht: Bei den Zulus grüsst der Ältere zuerst. Und wenn Schwarze auf der Strasse besonders laut miteinander reden, dann geht ihnen das nicht mehr auf die Nerven wie früher. Denn jetzt wissen sie: Die Zulus wollen die Geister mit Leisereden nicht misstrauisch machen. Im Zulu-Heritage-Park kommt der Schwarze in vollem Kriegsschmuck aus seinem Wachterhäuschen. Schöne, neue, grosse Zulu-Kral-Hütten stehen im Halbrund. Die Besucher bleiben in Gruppen bald hier stehen, bald filmen sie dort. Auf einer Feuerstelle glimmt ein Ast, wir stellen uns darum herum. Die Krieger laufen herbei, in vollem Kriegsschmuck, setzen sich zum Foto. Der eine facht mit dem Blasbalg das Feuer. an, der andere legt eine Eisenspitze auf einen Stein und schlägt mit einem weitem Stein darauf ein. Die Erklärung: “Das ist die Schmiede. Der Schmied schmiedet die Speerspitze, die dem Löwen vom mutigen Krieger in die Flanke gerammt wird.” Der Zulu mit dem Blasbalg benutzt jetzt beide Arme. “Er macht das Eisen heiss.” Der dritte Zulu reibt mit einem scharfen Stein an einem Holz. “Er hobelt.” Allmählich beginnen die Krieger zu schwitzen. Nass glänzt ihre schwarze Haut. “Smile”, fordert ein, Besucher. Er smilt. Als alle Fotos im Kasten sind, wendet sich die Gruppe zum Gehen. Wie die Maurer beim Zwölfuhrschlag lassen die Figuren: ihre Werkzeuge sinken, stehen auf und verschwinden in ihren Hütten, aus der Rockmusik dringt. Wir dürfen eines der Häuser betreten, es ist sauber aufgeräumt, der Boden so festgestampft wie ein Steinboden, ein schöner, kühler, angenehmer Raum. In der Mitte die Feuerstelle, darüber ein russgeschwarzter Eisentopf. Dort das Lager, die Matte, die Nackenstütze für die verheirateten Frauen. Die durften früher auch nachts nicht den Kopfschmuck abnehmen und konnten nur mit Hilfe eines Holzbügels liegen. Sobald wir ins Freie treten, fangen die Frauen vor der Hütte wieder mit dem Mattenflechten an. Die Zauberin sitzt etwas abseits. Sie hat jahrelang bei einem Meister gelernt. Als sie zum Stamm zurückkam, testete man ihre Fähigkeiten und versteckte Geld an einem geheimen Ort, den sie finden musste. Sie bestand den Test. Jetzt rührt sie in einer weissen Flüssigkeit, die in der prallen Sonne gärt und schäumt. Die Hellseherin, lautet die Erklärung, hat diesen Heiltrank für die Besucher bereitet. Alle von uns, die ihn kosteten, bekamen Durchfall. Nächste Station. Zu besichtigen sind Mütter mit Töchtern, die Glasperlen auf Halme fassen als Dekoration für die Lendenschürzen. Die Mädchen sitzen, Baströckchen um die. Hüften, da, und die weissen Männer knien sich nieder, um ihre strammen Busen auch tüchtig ins Bild zu bekommen. Der Besitzer, ein Bure, sagt, er nimmt alle Zulus auf, die Talent zum Tanzen zum Singen, zum Hüttenbauen oder für ein Handwerk haben. Wie einst im Kral dürfen sie bei ihm hausen, aber mit sicherem Auskommen. Hier sollen die alten Traditionen, Sitten und Gebräuche weiterleben für spätere Generationen und die Touristen. Dann fasst er eine alte schwarze Frau am Arm und posiert, ganz Heilbringer, für die Kameras. Verderben und Überfluss Höhepunkt ist der Kriegstanz in der Abenddämmerung. Die Frauen, Säuglinge auf dem Rücken, singen, stampfen im Rhythmus, klatschen. Mädchen schlagen die Trommeln, die Männer tanzen. Wild sind die Schritte, die Sprünge, das Umkreisen, Aufeinanderprallen. Dumpf klatschen die Speere auf die Lederschilder, angedeutete Gefechte. Staub, Schweissgeruch, schrill die Schreie der Frauen - bis alles, begleitet vom Trommelklang, in der Dämmerung verschwindet. Schönes, neues Paradies, clean and nice and easy wie das Disneyland. Das wahre Südafrika bleibt vor den Grenzzäunen, beispielsweise in der weiten Ebene vor Port Elizabeth, weiss wie Schnee von den Millionen weggeworfener Plastiktüten, die sich an den dürren Stauden verfangen und im stürmischen Wind rattern. Hier sind die neuen, selbstgebastelten Siedlungen der Schwarzen, die aus ihren staubigen Homelands,. den Gefängnissen der Apartheid, flohen, sobald es ihnen erlaubt war: entkommen nicht nur der Unterdrückung der Weissen, sondern auch ihren korrupten Stammeshäuptlingen... Nichts wie weg, fort in die Freiheit, hieher ins Niemandsland. Tagaus, tagein donnern die Überlandtrucks auf dem Highway vorüber, unablässig und zum Greifen nahe schweben Flugzeuge über ihren Köpfen herab und steigen schmerzhaft laut in den Himmel. Aber auch Kreuzfahrtschiffe ziehen verheissungsvoIl am Horizont dahin, und nachts über glitzern die Lichter von Port Elizabeth den grossartigen Sternenhimmel Südafrikas... Warten auf die Chance. Und alle Möglichkeiten sind offen: Verderben und Überfluss, Leben und Tod. [Quelle: Die Weltwoche, Nummer 6 / 9. Februar 1995, Seite 64-65; ins Internet gestellt: 20.1.2013] |

ecoglobe home

Stichwörter

ecoglobe home

Stichwörter

Artenvielfalt

Ihre Reaktion

Artenvielfalt

Ihre Reaktion

3120